Surveillance aérienne de la mer du Nord en 2024

En 2024, l'avion Garde côtière de l’Institut des Sciences naturelles a documenté 4 cas de pollution marine opérationnelle provenant de navires. De plus, 31 et 59 navires présentaient des niveaux suspects de soufre et d'azote dans leurs panaches de fumée. D’autres activités consistaient en des vols dans le cadre d’une surveillance maritime plus large, d’opérations internationales et des recensements des mammifères marins.

Dans le cadre du programme national de surveillance aérienne, 220 heures de vol ont été effectuées au-dessus de la mer du Nord en 2024. Ce programme est organisé par le service scientifique de l'UGMM (Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord) de l'Institut des Sciences naturelles, en collaboration avec le ministère de la Défense.

L’effort le plus important (177.5 heures) a été dédié aux vols nationaux, avec pas moins de 161.5 heures de vol dans le contexte de la Garde côtière belge. Ceci inclut 118.5 heures pour la surveillance maritime liée à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). Parmi ces heures de vol, 69 ont été dédiées à la surveillance des rejets d’hydrocarbures, d’autres substances liquides nocives et d’ordures, alors que les 49.5 restantes ont été passées à surveiller les émissions de soufre et d'azote des navires. De plus, 43 heures ont été prestées d’une part au contrôle des pêches à la demande du service régional flamand « Dienst Zeevisserij », et d’autre part en soutien aérien lors d’un exercice d’opérations anti-pollution en mer. Finalement, 16 heures de vol ont été consacrées à la surveillance des mammifères marins.

A côté de ces vols nationaux, 42.5 heures ont été mobilisées dans le cadre de l’Accord de Bonn qui assure la coopération internationale entre les États bordant la mer du Nord dans la lutte contre la pollution marine. Ceci inclut alors une mission dite « Tour d’Horizon » (TdH) pour le contrôle des plates-formes de forage et une autre campagne de surveillance à la frontière de la zone de contrôle des émissions des navires, à l’entrée de la Manche, au large de la Bretagne (France). Finalement, 23.5 heures de vol ont été utilisées dans le contexte d’un projet de recherche européen (CINDI-3), en collaboration avec l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB).

Déversements par les navires

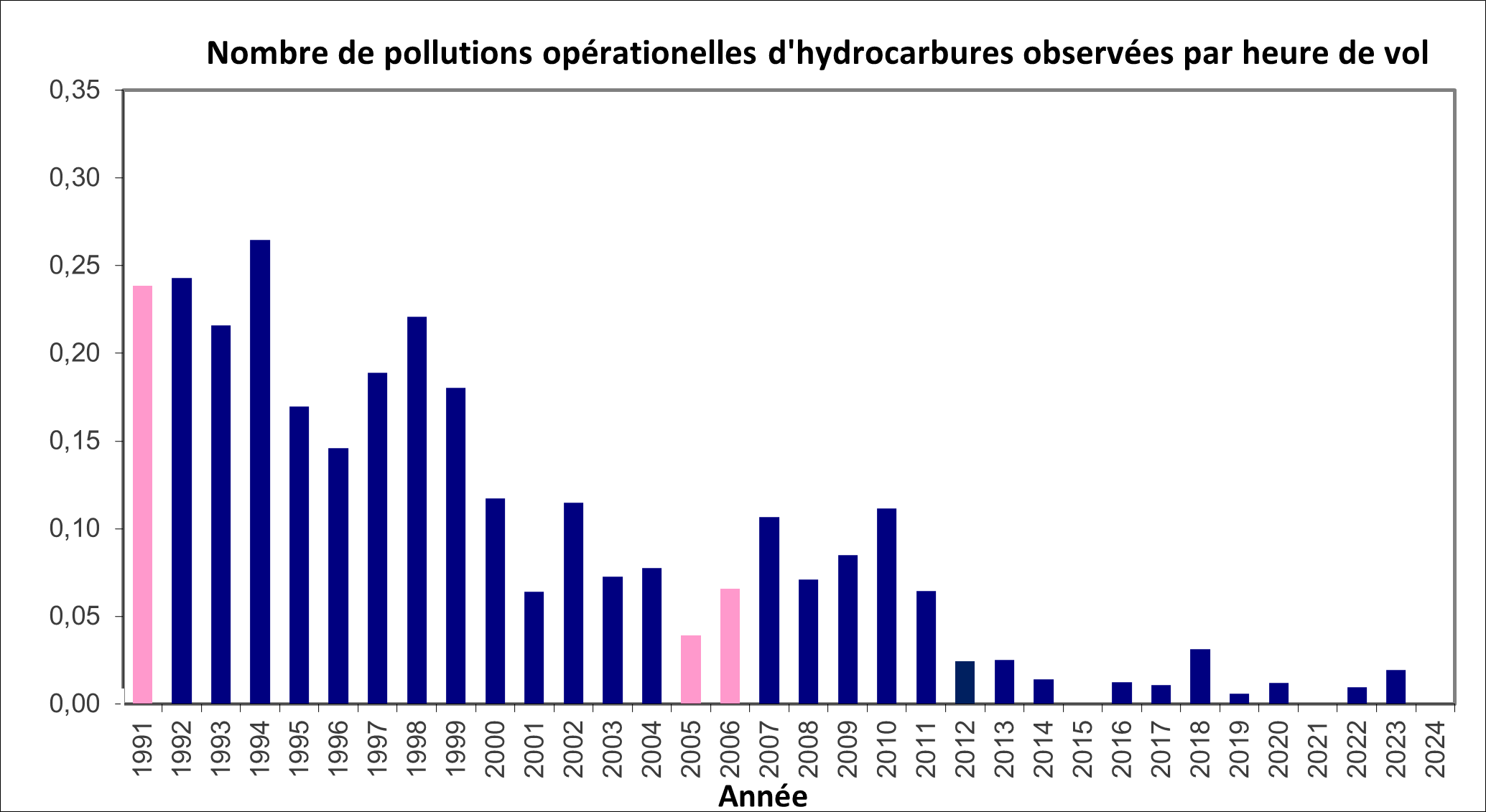

Aucune pollution par hydrocarbure n’a été observée dans la partie belge de la mer du Nord en 2024, confirmant la tendance baissière observée ces 34 dernières années.

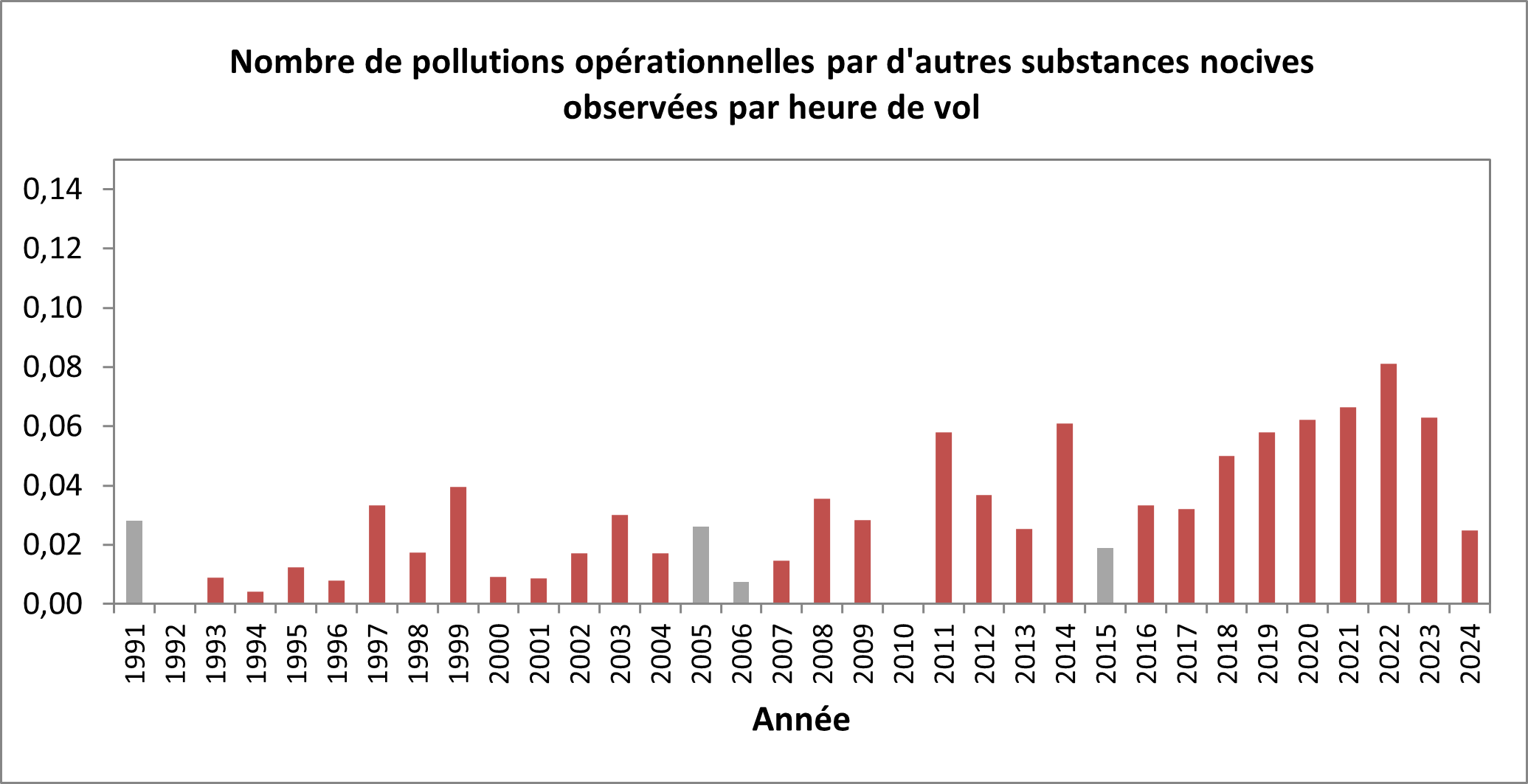

Cependant, 4 cas de pollution opérationnelle par des substances liquides nocives autres que les hydrocarbures (annexe II de la convention MARPOL) ont été observés, à chaque fois sans pollueur identifié. Il était donc impossible de déterminer la nature spécifique des liquides déversés en mer.

A la différence des déversements d’hydrocarbures, les rejets d’autres substances liquides nocives demeurent un problème. Jusqu’en 2022, une tendance à la hausse avait pu être observée, ce que confirmait les rapports des autres pays de la mer du Nord. 2023 a montré pour la première fois dans les dix dernières années une baisse des pollutions constatées. Cette baisse semble se maintenir en 2024 même s’il est encore trop tôt pour pouvoir en tirer des conclusions. Le fait que certains de ces déversements puissent être autorisés par la loi ne change pas le fait qu’ils peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement. La surveillance continue par les états côtiers reste donc importante, non seulement pour cartographier les problèmes potentiels en mer mais également pour soutenir la révision de la réglementation, si nécessaire.

En 2024, aucune violation de l'annexe V de la convention MARPOL concernant le rejet d'ordures et de matériaux solides en vrac n'a été détectée.

La pollution par les hydrocarbures dans les ports

Le 14 mars 2024, l'avion de la garde côtière a détecté une nappe d'hydrocarbures érodée dans le port d’Anvers, sans pollueur à proximité. Le 4 juin, plusieurs nappes d'hydrocarbures ont été observées dans le même port, probablement une pollution historique libérée lors d'opérations de dragage. Peu après, le 7 juin, des hydrocarbures ont de nouveau été observés. Après avoir contacté les autorités portuaires, il a été établi que la pollution résultait d'un déversement de fioul lourd lors d'une opération de soutage. Au cours des jours suivants, plusieurs vols ont été effectués au-dessus du port afin de surveiller la situation et d'évaluer l'efficacité des mesures de lutte contre la pollution.

Surveillance des émissions de soufre et d'azote

La Belgique continue d'être à l'avant-garde de la lutte internationale contre la pollution atmosphérique causée par les navires grâce à l'utilisation d'un capteur renifleur à bord de l’avion de la garde côtière (surveillance des émissions et mise en œuvre de l'annexe VI de la convention MARPOL). Ce capteur permet de mesurer en temps réel divers polluants atmosphériques dans les panaches d'échappement des navires.

Les mesures de soufre font partie du programme depuis 2016 et visent à contrôler le respect des limites strictes en matière de soufre dans les combustibles marins dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord. En 2024, 31 des 743 navires inspectés présentaient des valeurs de soufre suspectes.

Depuis 2020, grâce à l'ajout d'un capteur de NOx, l'avion mesure également les concentrations de composés azotés (NOx) dans les panaches d'échappement des navires. Ces mesures contribuent à l'application des limites plus strictes en matière de NOx applicables depuis le 1er janvier 2021 dans la zone de contrôle des émissions de la mer du Nord. En 2024, des valeurs suspectes de NOx ont été observées sur 59 des 735 navires.

Tous les cas suspects ont été signalés aux services compétents d'inspection maritime belges et européens pour un suivi et des contrôles supplémentaires dans les ports.

En 2021, un capteur de carbone noir a également été ajouté à l'équipement du sniffer. Ce capteur mesure les émissions de carbone noir, un indicateur des niveaux de suie dans les gaz d'échappement des navires. Les émissions de 451 navires ont été mesurées en 2024. Les résultats préliminaires montrent que les navires émettent beaucoup plus de suie en mer que ce qui avait été estimé précédemment.

Surveillance maritime élargie

Dans le cadre de la Garde côtière, l’avion de surveillance contribue également à des missions plus larges de mise en application de la réglementation maritime et de la sécurité en mer. Ainsi, les opérateurs aériens de l’UGMM signalent régulièrement au centre de la garde côtière les infractions aux règle de la navigation en mer et à l’usage du système d’identification automatique (AIS) des navires ainsi que les violations éventuelles des périmètres de sécurité autour de certaines infrastructures telles que les parcs éoliens ou les fermes aquacoles.

En 2024, 11 navires ont été observés sans signal AIS actif, tous des navires de pêche. En outre, 26 infractions à la navigation ont été constatées, ce qui représente une augmentation significative, principalement des navires naviguant dans la mauvaise direction (navigation fantôme) ou au mouillage dans les voies de navigation. Ces observations ont été systématiquement signalées à la Direction générale de la navigation (SPF Mobilité et Transports) pour suivi.

L'année dernière, trois infractions liées à des intrusions dans des périmètres de sécurité maritime ont également été signalées aux autorités compétentes. Ce chiffre est conforme à celui de 2023, mais nettement inférieur à celui des années précédentes. Cela s'explique probablement par le fait que les zones réglementées, telles que la ferme aquacole au large de Nieuport et la zone d'étalonnage près d'Ostende, sont désormais mieux connues et respectées par la communauté maritime.

Enfin, en étroite coordination avec le Carrefour de l’Information Maritime (CIM-MIK), l'avion a surveillé quatre activités suspectes dans ou à proximité des zones maritimes belges, dont trois impliquaient des navires russes.

Suivi des mammifères marins

En avril, août et novembre 2024, l'Institut des Sciences naturelles a effectué des recensements saisonniers des mammifères marins. Respectivement 109, 21 et 69 marsouins communs ont été observés le long des trajectoires de vol. L'extrapolation scientifique suggère des estimations de population de plus de 5 200 animaux en avril, de plus de 1 000 en août et de plus de 3 300 en novembre dans les eaux belges.

Des phoques ont également été régulièrement observés : 3, 10 et 18 au cours des mois respectifs. L'étude d'avril a été particulièrement remarquable, avec des observations rares, notamment un petit rorqual et un groupe de cinq dauphins à bec blanc.

Missions internationales

En juillet, une campagne de plusieurs jours a été menée à la limite de la zone de contrôle des émissions près de Brest, accumulant 21,2 heures de vol. Pendant 5 jours, les émissions de 189 navires ont été mesurées. Quatorze navires ont dépassé les limites de soufre et 4 ont émis des quantités excessives de NOx. Toutes les observations ont été communiquées aux autorités françaises et aux ports d'escale européens concernés, puis enregistrées dans la base de données européenne d'inspection Thetis-EU.

En septembre, la mission internationale annuelle « Tour d'Horizon » a été menée dans le cadre de l'Accord de Bonn (21,3 heures de vol), en mettant l'accent sur la pollution causée par les installations pétrolières et gazières dans le centre de la mer du Nord (eaux néerlandaises, danoises, britanniques et norvégiennes). L'avion a détecté au total 8 déversements d'hydrocarbures, un nombre faible par rapport aux années précédentes, probablement dû aux mauvaises conditions météorologiques et à la mer agitée qui ont entraîné une dilution rapide des hydrocarbures dans l'eau. Sept des huit déversements pouvaient être directement liés à une plate-forme pétrolière. Toutes les observations ont été systématiquement signalées aux États côtiers compétents pour suivi, conformément aux procédures internationales.

La campagne CINDI-3 s'est tenue pour la troisième fois à Cabauw, aux Pays-Bas. Plus de 100 participants issus de 16 pays ont collaboré afin de comparer différents instruments de mesure scientifiques pour le dioxyde d'azote, l'ozone, les aérosols et d'autres gaz. Les mesures ont été effectuées depuis la terre, l'air et l'espace.

L'utilisation de l'avion de la garde côtière pour mesurer la qualité de l'air au-dessus de Cabauw et des ports de Rotterdam et d'Anvers a constitué un élément clé de la campagne. La combinaison des données aériennes avec d'autres instruments a fourni des informations précieuses pour valider les observations satellitaires de la pollution atmosphérique.

Un nouvel horizon?

Si l’année 2024 a à nouveau été une année fructueuse au niveau des résultats engrangés par le programme de surveillance aérienne de la mer du nord, il faut cependant ajouter que l’avion de la garde-côtière est une plateforme vieillissante âgée de 50 ans bientôt. Son remplacement est nécessaire pour garantir la pérennité des opérations de plus en plus délicates qui s’imposent à la Belgique comme Etat côtier dans un contexte maritime et international qui se complexifie. Sans cela, il est probable que la Belgique ne dispose plus d’une plateforme de surveillance aérienne adaptée et ne puisse donc plus honorer entièrement ses engagements nationaux et internationaux envers la protection de l’environnement, la sécurité et la sûreté en mer du Nord.