Les géologues évaluent les risques de catastrophes naturelles pour les villes européennes

Une équipe de géologues a évalué les risques de catastrophes naturelles pour 41 villes européennes en fonction de facteurs géologiques et climatiques. Naples arrive en tête du classement, tandis qu'Anvers et Namur figurent également dans le top dix. « Nous souhaitons sensibiliser les décideurs politiques, les urbanistes et les habitants à la nature du sous-sol sous leurs pieds, afin qu'ils puissent mieux anticiper les risques », expliquent les chercheurs.

« La géologie d’une ville constitue sa première infrastructure », explique Xavier Devleeschouwer, géologue à l'Institut des Sciences naturelles. « Elle détermine, en interaction avec des facteurs climatiques, le niveau de risque face aux catastrophes naturelles. Si nous ne parvenons pas à identifier et à anticiper ces menaces, les catastrophes urbaines deviendront encore plus meurtrières, d'autant plus que les populations urbaines continuent de croître. D'ici 2050, environ 68 % de la population mondiale vivra en ville, soit plus de 10 % de plus qu'aujourd'hui. »

Sous la direction de l’ISPRA, l’institut géologique italien, une équipe européenne de géologues a développé l'outil Urban Geo-climate Footprint (UGF). Contrairement à l'empreinte carbone, cet outil ne mesure pas l'impact environnemental d’une ville, mais bien les pressions géologiques et climatiques qui pèsent sur elle.

L'outil UGF permet de visualiser et de quantifier les facteurs géologiques menaçant les villes, notamment les processus géologiques profonds (séismes et tsunamis), les processus de surface (glissements de terrain, érosion côtière) et l'impact du changement climatique sur le sous-sol. Grâce à des critères clés, il attribue un score de risque global à chaque ville et établit un classement des 41 villes analysées jusqu'à présent.

Anvers et Namur sous la loupe

Naples arrive en tête du classement avec un score supérieur à 315 (sur 500), principalement en raison de sa situation dans une zone volcanique active, à proximité du Vésuve et des Champs Phlégréens. De plus, la présence de pentes abruptes favorise les glissements de terrain, tandis que des siècles d'extraction de tuf sous la ville ont provoqué des effondrements de terrain.

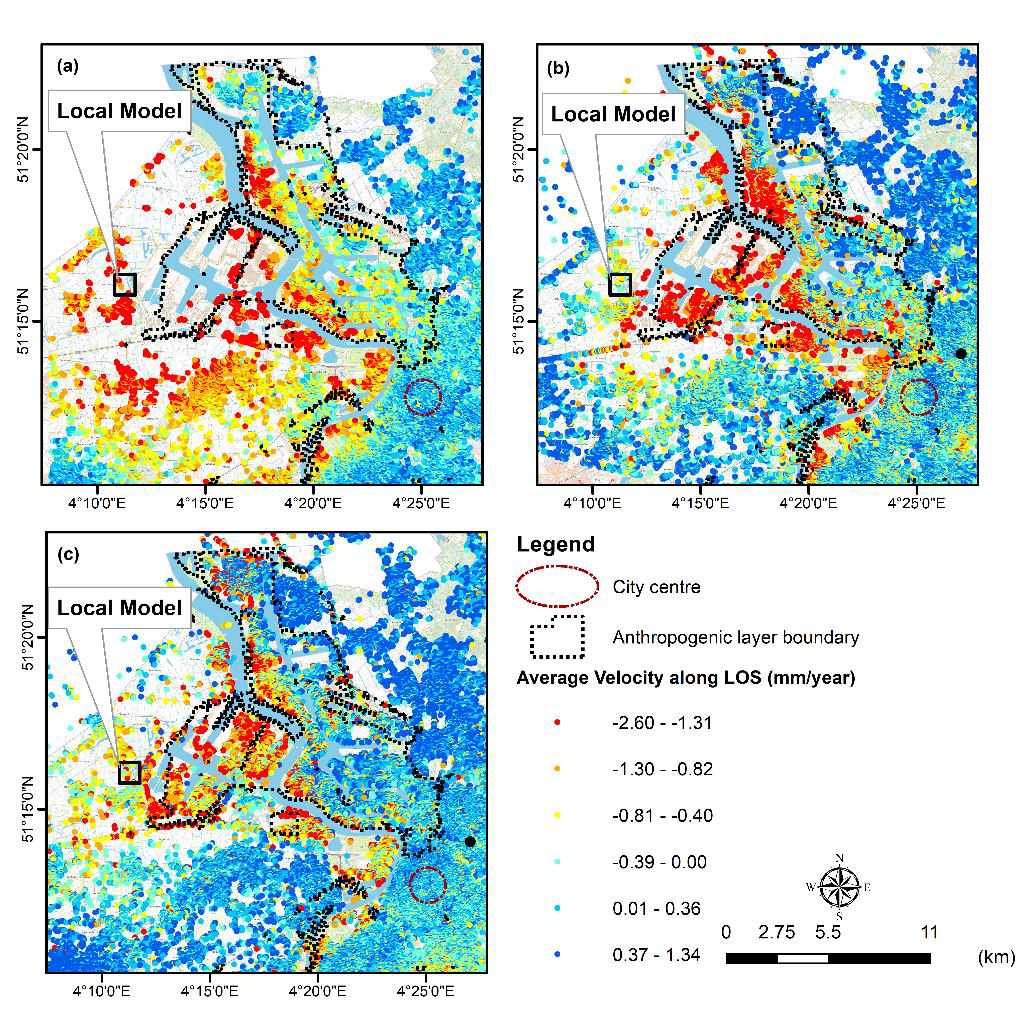

Anvers occupe la septième place avec un score de 227. La situation de la ville dans l’estuaire de l’Escaut constitue un facteur de risque majeur. Sans digues, certaines zones du polder seraient particulièrement vulnérables aux inondations en cas de marée haute. « Ces trois dernières décennies, nous avons observé un affaissement des berges de l’Escaut et de certaines infrastructures portuaires », explique Devleeschouwer. « Le sol s’enfonce lentement à cause des dépôts naturels du fleuve accumulés depuis 12 000 ans, recouverts de remblais récents. Ces couches de sédiments et de remblais artificiels sont en cours de compactage, entraînant un affaissement du sol de 2,1 à 3,4 mm par an depuis 1992. Toutefois, la rive Est, où se trouve le centre-ville, reste stable. Nous devrons continuer à surveiller le sous-sol, car les changements climatiques et la montée du niveau de la mer pourraient également influencer ces phénomènes naturels et les activités humaines dans la région. »

Namur se classe huitième avec un score de 223. « Le sous-sol et les environs de Namur sont particulièrement diversifiés, riches en anciennes mines de charbon, en calcaires et en anciennes exploitations métalliques, qui ont été fortement exploitées durant des décennies », précise Devleeschouwer. « Carrières souterraines, galeries et puits de mine, parfois situés sous des zones résidentielles, augmentent le risque d’effondrements de terrain. La prévention repose sur des études cartographiques basées sur des archives minières et des explorations souterraines afin d’identifier les zones à risque. »

Bruxelles, en revanche, figure dans la catégorie présentant le plus faible risque global. Cependant, certaines zones posent encore des défis géologiques, notamment en raison de la présence de carrières et de galeries souterraines. « Dans certaines parties de la ville, la pierre de Lede a été extraite, rendant le sol instable. »

Encourager la collaboration

Les chercheurs espèrent que les villes présentant des profils de risque similaires collaboreront davantage. « Nous souhaitons encourager les urbanistes à partager leurs expériences pour mieux se préparer aux menaces et minimiser les dégâts. »

Les géologues ont publié les résultats dans la revue scientifique Cities et ils présentent leurs travaux dans le mini-documentaire Cities Under Pressure :